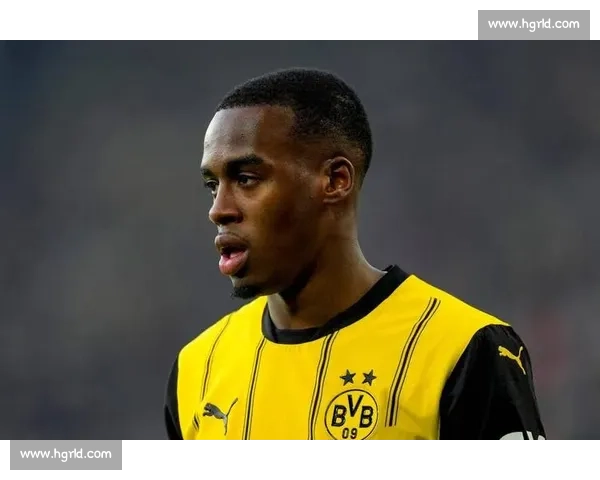

据 The Athletic 独家披露,英超豪门切尔西与德甲劲旅多特蒙德已就 20 岁英格兰边锋比诺埃 - 吉滕斯(Benoît-Gitens)的转会达成原则性协议,双方俱乐部在核心条款上达成一致,交易将在球员通过体检后正式官宣。尽管 TA 未透露具体转会费金额,但包括罗马诺在内的多位权威记者确认,切尔西支付的基础转会费约为 5500 万英镑(约 6500 万欧元),合同中包含与出场次数、赛事成绩挂钩的浮动条款,总金额可能突破 7000 万欧元。这笔交易不仅是切尔西今夏首笔重磅引援,更标志着蓝军围绕年轻核心重建的战略进一步落地。

一、七年长约:多特青训瑰宝的英伦回归

吉滕斯的职业生涯轨迹充满戏剧性。这位出生于伦敦西郊雷丁的天才少年,曾在曼城青训体系接受启蒙,2020 年以 16 岁之龄加盟多特蒙德青训营。尽管早期因伤病和疫情干扰一度停滞,但他在 2023 年完成一线队首秀后迅速崛起,上赛季以 49 场 12 球 4 助攻的表现成为多特进攻端最耀眼的新星。其技术特点融合了传统边锋的犀利突破与现代攻击手的战术多样性 —— 场均 3.2 次成功过人(德甲第 4)、35.96 公里 / 小时的最高冲刺速度(德甲边锋第 3),以及标志性的左路内切右脚爆射,使其被德国媒体誉为 “新罗伊斯”。

切尔西为这位英格兰 U21 国脚提供的 7 年长约(含 1 年续约选项)颇具深意。合同结构不仅体现了俱乐部对其潜力的长期押注,更暗藏战术适配考量:马雷斯卡的 4231 体系强调边锋与边后卫的动态换位,吉滕斯在多特时期展现的场均 2.8 次关键传球和 41% 的传中成功率,恰好能填补蓝军左翼创造力不足的短板。值得注意的是,吉滕斯曾在 2019 年短暂效力切尔西青训,此次回归被其经纪人称为 “游子归家”,球员本人更直言:“斯坦福桥是我职业生涯的下一站,这里能助我实现进入英格兰成年队的梦想。”

二、多特重建与切尔西的战略博弈

对于多特蒙德而言,出售吉滕斯既是无奈之举,也是重建契机。科瓦奇的球队上赛季仅以净胜球优势惊险获得欧冠资格,俱乐部亟需通过转会套现筹集资金。据德国天空体育披露,多特已将 6500 万欧元转会预算中的 40% 用于追逐阿贾克斯中场奥马里 - 霍金森,剩余资金将用于补强中卫和门将位置。尽管球迷对失去青训瑰宝感到惋惜,但管理层强调:“吉滕斯的转会费将帮助我们打造更均衡的阵容,这符合俱乐部的长期发展规划。”

切尔西的操作则展现出精准的市场嗅觉。蓝军在今夏转会窗口开启前便锁定吉滕斯为首要目标,甚至为此放弃了对桑乔的追逐。管理层认为,吉滕斯的年龄(20 岁)、技术全面性(可胜任左右边锋及前腰)和商业价值(英格兰本土球员)均符合俱乐部 “年轻化 + 国际化” 的双重战略。数据显示,吉滕斯在德国的社交媒体粉丝数已突破 150 万,其签约可能为切尔西带来每年至少 800 万英镑的赞助收益。更重要的是,他与穆德里克、布罗亚组成的 “00 后三叉戟”,将使切尔西的进攻平均年龄降至 22.3 岁,成为英超最具潜力的青年军。

三、体检倒计时:世俱杯阴影下的转会博弈

目前,吉滕斯正在伦敦接受切尔西安排的全面体检,预计当地时间 6 月 30 日完成签约仪式。值得关注的是,多特蒙德原计划让其参加 6 月 30 日对阵蔚山 HD 的世俱杯小组赛,但球员因感冒缺席赛前训练,引发外界对转会进程的猜测。据《图片报》透露,多特高层已决定 “保护球员健康”,若转会在开赛前无法官宣,吉滕斯将不会进入比赛名单。这种微妙的处理方式既体现了德甲豪门对交易的谨慎,也反映出切尔西在谈判中的强势地位 —— 蓝军明确要求多特 “不得安排球员参加高风险比赛”,以避免转会节外生枝。

从战术适配性来看,吉滕斯的加盟将彻底改变切尔西的进攻模式。马雷斯卡执教以来,球队的边路突破依赖穆德里克的个人能力,但缺乏内切射门的终结点,导致进攻转化率仅列英超第 11 位。吉滕斯上赛季 12 粒进球中有 9 球来自禁区内右脚射门,其场均 2.1 次射门命中门框范围的效率,将有效提升切尔西的进攻终结能力。更令人期待的是,他与中场核心恩佐的配合潜力 —— 两人在英格兰 U21 青年队时期便建立默契,吉滕斯的突破分球与恩佐的直塞渗透有望成为蓝军新赛季的 “杀招”。

四、历史参照与未来展望

将吉滕斯的转会置于英超边锋交易的历史坐标系中,其价值愈发凸显。2017 年,曼城以 4900 万英镑签下贝尔纳多・席尔瓦时,葡萄牙人 23 岁且尚未在顶级联赛证明自己;而吉滕斯 20 岁便已在德甲展现统治力,其 5500 万英镑的基础转会费堪称性价比之选。德转市场的数据显示,吉滕斯目前身价 5000 万欧元,若他能在英超延续上赛季的表现,其市场价值有望在一年内突破 8000 万欧元。

对于切尔西而言,这笔交易的成败将直接影响其重返争冠行列的进程。俱乐部技术总监劳伦斯・斯图尔特在内部会议中强调:“吉滕斯是我们打造新时代斯坦福桥的基石。他的到来不仅能提升即战力,更能为球队注入年轻活力与战术多样性。”。而对于吉滕斯本人,加盟切尔西意味着直面英超的高强度挑战 —— 据统计,英超边锋场均遭遇 2.8 次侵犯,远超德甲的 1.9 次,这对其身体对抗能力提出了更高要求。不过,正如其青训教练丹顿所言:“杰米(吉滕斯)是那种渴望在最高舞台证明自己的球员,他的学习能力和适应力将帮助他跨越难关。”

随着体检结果即将揭晓,这场牵动欧洲足坛的转会大戏进入收官阶段。无论从竞技层面还是商业价值考量,吉滕斯的加盟都堪称切尔西近年来最具战略意义的签约之一。当斯坦福桥的灯光再次亮起时,这位英格兰天才能否复刻桑乔、普利西奇等前辈的成功,书写属于自己的蓝军传奇?答案或许将在新赛季的英超赛场上逐渐揭晓。

星空游戏,星空游戏,星空游戏,星空游戏